In diesen Tagen musste ich oft an einen viele Jahre zurückliegenden Artikel denken. Er hieß „Un Occident kidnappé oder die Tragödie Zentraleuropas“ und erschien im Jahr 1983. In ihm beschrieb der Autor Milan Kundera eine Situation, in der er mit einem befreundeten Schriftsteller, dessen Manuskripte gerade bei einer Hausdurchsuchung durch den tschechischen Staatsschutz beschlagnahmt worden waren, durch die Straßen des nächtlichen Prag zog und sich beide überlegten, welchen europäischen Intellektuellen von Einfluß sie anrufen könnten, um auf das Unrecht hinzuweisen. Es herrschte die bipolare Ordnung in der Welt und in Prag ein autoritäres Regime. Kundera webt in diesem Artikel ein großes Netz, das die Misere dieser Form der Weltordnung vor allem der in Ost- und Zentraleuropa lebenden Intellektuellen beschreibt. Interessant war jedoch, dass die beiden verlorenen Seelen niemanden fanden, der ihnen aus dem Westen hätte mit seinem Namen und seiner Reputation helfen können. Der einzige, der ihnen einfiel, war Jean Paul Sartre. Der war jedoch gerade verstorben. Die Misere, die Kundera beschrieb, herrschte nicht nur im Osten, sie zeigte auch ihre ersten Charakterzüge im Westen.

Warum mir dieser Artikel nicht aus dem Kopf geht? Weil ich der Auffassung bin, dass wir uns wiederum in einer miserablen Situation befinden. Die Waffen sprechen, die mentalen Fronten verhärten sich und man spricht nur noch übereinander, aber nicht mehr miteinander. Und ich überlege, welche Stimme von Format sich erheben könnte, um einen Hoffnungsschimmer zu erzeugen. Und ehrlich gesagt, von den Intellektuellen erwarte ich nicht viel, dort habe ich die Suche aufgegeben. Hinzu kommt, dass die wenigen, die ihre Stimme erhoben haben, sehr schnell durch die neuen Formen einer totalitären Denkweise geächtet werden, sodass ihr Beispiel eher abschreckt als ermutigt.

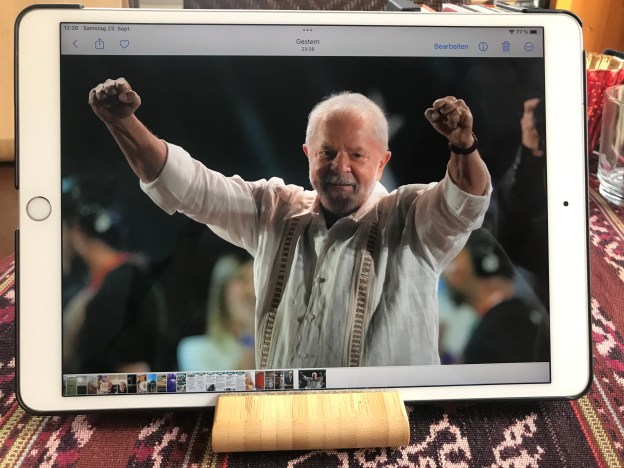

Bei der Revue der Staatsmänner und -Frauen sticht allerdings eine Figur hervor, die durch ihr Leben und das, was sie politisch bewirkt hat und durch die eigene Unabhängigkeit. Sie gibt Anlass zur Hoffnung, weil sie die ideologischen Verfestigungen nicht akzeptiert und sich immer wieder erhebt und dem Konsortium der Imperialen in der Welt immer wieder die Leviten liest. Es handelt sich um den brasilianischen Präsidenten Lula da Silva.

Aufgrund seiner eigenen Entwicklung weiß er, was Armut, Bedürftigkeit und der Verlust von Würde bedeutet. Aufgrund seiner politischen Karriere weiß er, wie verletzlich Menschen sind, wenn sie der brutalen Maschinerie der Macht ausgesetzt sind und wie Kämpfe verlaufen, wenn das Reglement missachtet und mit unlauteren Mitteln gekämpft wird. Lulas Narben haben zu seiner Weisheit beigetragen.

Seine Einlassungen sind von unschätzbarem Wert. Ob er im eigenen Land seine Minister fragt, wie sie ihre Erfolge messen wollen, ob er einen deutschen Kanzler, der um Waffenlieferungen buhlt, wie Frage stellt, ob die Deutschen aus der Geschichte nichts gelernt hätten, ob er Friedensinitiativen zu einem Konflikt anmahnt, der geographisch weit von seinem eigenen Land entfernt ist oder ob er in der UN-Vollversammlung die westliche Wertegemeinschaft fragt, ob es nicht an der Zeit wäre, Julian Assange freizulassen – auf Lula ist Verlass, wenn die Maßstäbe von Glaubwürdigkeit und einem redlichen Humanismus noch eine gewisse Geltung haben.

Analog zu Milan Kunderas Aufsatz müsste heute der Titel heißen „Un Monde kidnappé oder die Tragödie der globalen Selbstgewissheit. Aber es existiert noch eine Stimme von Gewicht, die Anlass zu Hoffnung gibt. Es ist die von Luiz Ignácio Lula da Silva!

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.